"Peut-être que King Gizzard and the Lizard Wizard va sauver le monde"

Nous avions introduit, il y a à peine dix mois, notre chronique de leur précédent album Nonagon Infinity en affirmant qu'il serait sans doute l'un des albums les plus dingues de l'année 2016 ; force est de constater que King Gizzard and the Lizard Wizard a depuis poursuivi son indubitable avancée, lente mais sûre, vers l'aliénataion la plus extrême et que, pauvres-de-nous-mais-qui-diable-nous-viendra-en-aide, nous les suivons, tels les enfants stupides de jadis derrière le troubadour pédophile de Hamelin.

Flying Microtonal Banana est avant tout un album du désert. Ces sonorités orientales que l'on avait parfois relevées sur Nonagon Infinity le temps de quelques modes arabisants, prennent une importance nouvelle ici, font même figure de personnage principal – partageant équitablement la tête d'affiche avec cette obsession nouvelle pour le microtonal, dont le groupe a pour projet de nous en livrer cette année une étude en cinq albums. Le pitch est simple : Stu Mackenzie, chanteur guitariste et flûtiste du groupe, s'est vu offrir une guitare arrangée pour les gammes microtonales – c'est elle, la fameuse banane microtonale volante. Après avoir constaté que son utilisation avec d'autres instruments standards était impossible, tous les membres du groupe se sont donnés un budget pour acquérir un instrument bidouillé à leur tour, capable donc de jouer sur les quarts de ton. Une question s'impose alors naturellement... Les King Gizzard sont-ils les nouveaux intellectuels du Rock, les ré-oxigénateurs de l'avant-garde, ou pédalent-ils simplement dans la semoule ?

L'imaginaire désertique est en lien avec la culture psychédélique depuis l'an de grâce 1967, lorsque Morrison conclut un deal important avec les Natifs Américains lui permettant dès lors de refourguer leur peyotl à travers l'Occident, en lui faisant passer la douane planqué dans des boites portant l'inscription Waiting For The Sun. Cet héritage est ici judicieusement exploité. Dès le premier morceau et l'inlassable répétition du mot « rattlesnake » qui le constitue, on se sent comme en proie à une terrible hallucination ; bloqué à l'intérieur du trip, coincé sur le même fa# en palm mute-angoissant, s'auto-régénérant comme la mue sur le serpent pendant plus de sept minutes – ça pourrait être un siècle, on ne verrait pas la différence. Globalement, la longueur des morceaux va effectivement en ce sens, comme la mécanique implacable des deux batteries, imperturbables, choisissant un pattern par morceau et s'y tenant sans ciller. La paire de batteurs, par ailleurs, n'hésite plus à se désynchroniser lorsque le contexte y est propice, pour quelques breaks démantibulés ajoutant une profondeur confuse et jouissive au mix.

L'album entier est fait de cette pâte claustrophobique, des rythmiques entêtantes, des structures répétitives, des harmonies minimalistes, laissant ou forçant l'auditeur à s'immerger dans le son. A ce stade de la réflexion, notre diagnostic est le suivant : l'objectif premier du septet australien est de faire sombrer son public dans la folie avec lui. Pourtant, quelques respirations nous seront concédées : "Billabong Valley", notamment, laisse émerger un chant lead de secours, la voix trop rare de l'harmoniciste et claviériste Ambrose Kenny-Smith ; très typée, claire, aiguë, presque féminine, et superbement mélancolique, nous permettant de nous aérer un peu avant de sombrer de nouveau avec "Anoxia".

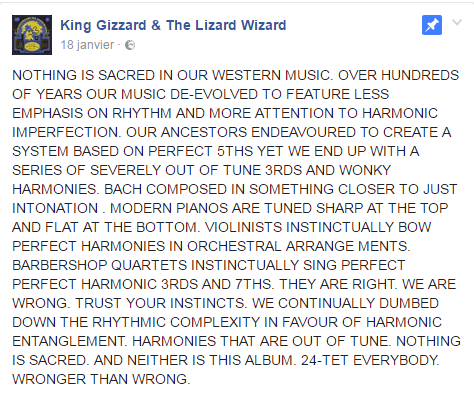

La beauté de la démarche des King Gizzard, l'exploration de ces gammes microtonales, réside dans le fait qu'elle peut être envisagée selon deux approches différentes : sensiblement, ou intellectuellement, selon l'humeur du public. Soit on les appréhende avec naÏveté, faisant fonctionner uniquement notre capacité à ressentir des choses : là, les effluves graisseuses d'une machine cassée s'en dégageront, l'image d'un monde mourant apparaîtra et le son diaboliquement imprécis de la décadence nous réjouira – plaisir coupable autrement plus subversif que le fromage Caprice des Dieux, notamment. Soit on s'y penche rationnellement, en tentant véritablement de comprendre ces gammes, leur fonctionnement, la logique que le groupe a voulu leur conférer. Dès lors, le dépaysement est abyssal, et l'on saisit toute l'ampleur des possibilités, en même temps que l'on comprend le fol enthousiasme poussant sept jeunes gens à s'enfermer chez eux pour enregistrer cinq manifestes sonores dans la même année. De ce point de vue, il y aurait beaucoup à dire. Eux-mêmes en disent assez :

Flying Microtonal Banana prend ainsi des allures de réquisitoire contre notre système tonal imparfait et illusoire. Une sensibilisation à ces écarts de notes infimes, que dis-je, une rééducation serait sans doute profitable au monde occiental. Peut-être qu'on arrêterait de tous tourner en rond, peut-être même que Julien Doré serait forcé d'apprendre de nouveaux accords. Peut-être que l'image sensible de la décadence de notre civilisation que nous évoquions se confond en fait avec l'image intellectuelle de son sauvetage par les arts – peut-être, après tout, que King Gizzard and The Lizard Wizard va sauver le monde.

Pour une telle entreprise, sauver le monde, ça n'est pas rien, cinq albums ne seraient pas de trop. Il faut donc que le projet aille au bout, et ça n'est pas évident. Après tout, ne nous avait-on pas promis un clip par morceau de l'album Nonagon Infinity, de manière à en constituer un film entier ? Alors qu'on avait déjà mis les bières au frais et que le maïs à pop-corn crépitait dans la poèle, nous avions été forcés de constater que l'idée avait été abandonnée. Le jouet a lassé l'enfant et il l'a simplement posé par terre pour aller en prendre un autre, plus gros. Quoi qu'il en soit, deux autres albums seraient déjà en travail, l'un d'influence jazzy (on s'en pourlèche les babines), l'autre plus enlevé, « dans la lignée de Nonagon Infinity » (là aussi), poursuivant donc l'entreprise de l'adoption du microtonal par les foyers du monde entier, pour leur salut.

Il nous paraît à présent difficile de se positionner véritablement sur cet album, sans avoir les quatre volumes suivants sous les oreilles. Musicalement, il est bon, c'est indéniable ; mais on a au fond comme l'intuition qu'avec l'expérience, avec une maîtrise accrue de ces gammes microtonales, avec un espace de liberté plus important (que l'influence jazz pourrait leur apporter), King Gizzard pourra faire encore mieux. Et en annonçant ainsi cinq opus, on ne peut qu'espérer que les suivants écraseront, feront oublier leurs prédécesseurs – sentiment étrange. Il n'empêche que l'équilibre entre pop et expérimental est incroyablement fragile, et qu'ils ont ici parfaitement joué le coup ; peut-être faudra-t-il s'enfoncer dans l'un ou l'autre territoire par la suite, afin de créer une complémentarité entre les œuvres, et ça n'en sera que plus délicat. Quant au plan intellectuel de la chose, l'avenir seul parlera ; si les cinq manifestes sortent, s'ils tiennent leur promesse... On aimerait s'endormir pour se réveiller avec le volume 2 sous l'oreiller ; mais parviendrions-nous seulement à trouver le sommeil sans avoir répondu à cette question, obsédante, oppressante, terrifiante : Stu, Ambrose, Joey, Cook, Lucas, Eric et Michael sont-ils, bon Dieu, les sept têtes de la bête de l'apocalypse tant attendue, ou ne sont-ils en définitive que de simples troubadours pédophiles ? Nous suivons les flûtes, serrant les fesses, l'espoir au cœur, l'angoisse au ventre.

Sortie le 24 février chez PIAS

Crédits photos : King Gizzard and the Lizard Wizard (1), Thomas Sanna (2, 3)